「五條十八景詩画帖」というのをご存じですか

新町松倉講の第10回記念行事の懇親会のおり、松倉講の講員の一人がこの十八景の

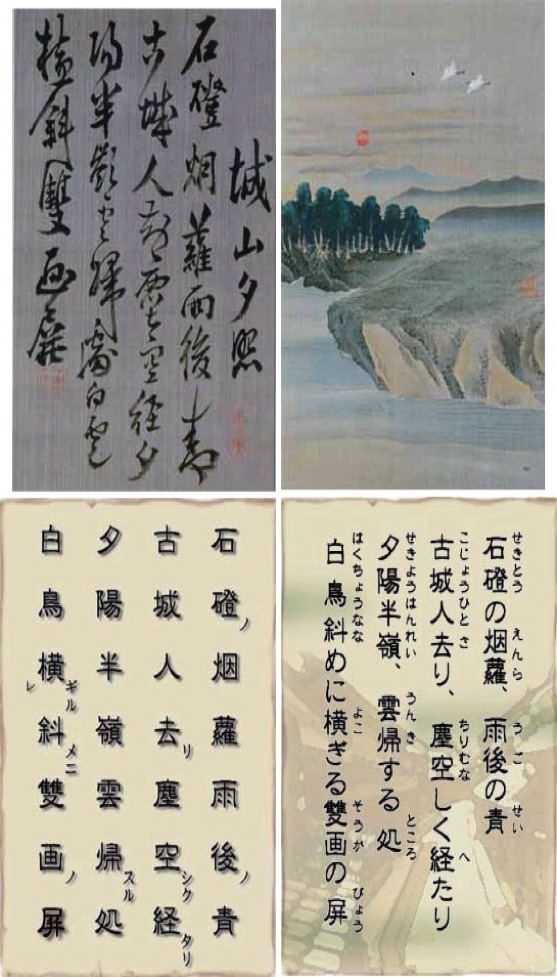

詩のひとつ「城山夕照」を朗々と詠じてくれました。この「五條十八景詩画帖」について紹介します。

まず「五條十八景詩」についてですが、大和五條の十八の景勝地を詠った漢詩です。作者は紀州藩の儒者であった祇園南海(ぎおんなんかい)という人で、創られた時期は二説あります。南海が14歳のときつまり元禄2年(1689)という説と、もう一つは

29歳のときつまり宝永元年(1704)の説です。よく知られている赤穂浪士の討ち入りは元禄15年(1702)ですから、その頃ということになります。郷土史家の藤井正英氏は、宝永元年つまり29歳説をとっています。

南海は、1676年、紀州藩医である父親の長男として江戸で生まれています。父親と一緒にこの頃に大和五條に来る機会があって、五條十八景詩を詠ったのでしょうか。1697年(21歳)に父が亡くなり家督を継ぎ、紀州藩儒となっています。しかし、1700年には不行跡により城下を追放されて、今の紀の川市貴志川町長原に謫居(たっきょ)を命じられます。10年後に許されていますが、この10年間に大和五條を訪れた可能性はあるのではないでしょうか。私は、こう考えて29歳説に賛成です。

祇園南海の「五條十八景詩」は、幾種類かの写本やそれを所載した詩集が存在しています。南海の創作からほぼ100年後、初代五條代官河尻甚五郎(春之)が五條でその一つを見いだし、江戸へ帰ってから、当代の名士に十八の詩の書写を、画を三井丹丘に依頼して成立したものが「五條十八景詩画帖」(個人蔵)であります。(十八景全部の詩及び画については五條市のホームページでみることができます。)

この十八景詩画帖の中の一つに「城山夕照」(城とは二見城のこと)がありますが、この詩の書写は元老中松平定信の揮毫(知名人が頼まれて書をかくこと)になるものです。

(以下は五條市のホームページより)

「国立国会図書館本」(地誌文付)にある「城山夕照」(夕照は「せきしょう」)の詩に付けられている地誌文の意訳を紹介しておきます。

「地は二見に属し、芳野河上に臨む、昔、松倉豊後守がこの地を領し、ここに城

を築こうと欲した。ようやく築城を営みはじめた頃、東照大権現が兵を発し難波

の逆徒を討とうとした。豊後守もまた命に従い、戦って功があり、肥前に移った。

二見城の塁壁の構築がここにおいて中止された。から壕や峯が残って寂寥として

いる。唯、多くの石が恠しく現前している。偶々夕陽に映えて全城山が反照し、

草々や老木も暉々としている。まことに屏風画のように絶景である。」

祇園南海の説明及びこの五條十八景詩画帖の説明は、藤井正英氏の「五條十八

景詩画帖」についての参考資料(新町松倉講第10回記念研修会時に配布)をも

とにしました。またネットのウィキペディア(祇園南海)も参考にしました。

文責はすべて来田にあります。