大坂の役と松倉豊後守重政

大坂の役と松倉豊後守重政(400年記念誌より)

冬の陣

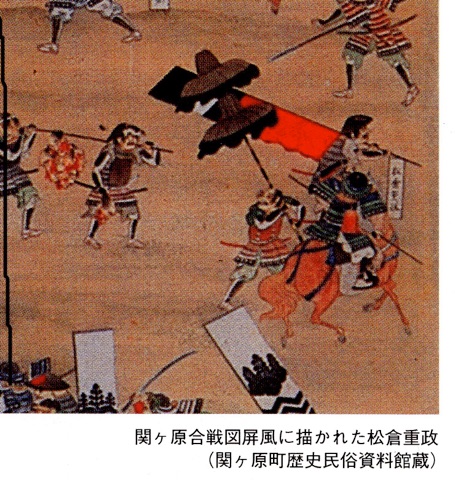

数少ない冬の陣の合戦の中で、著名な戦いの一つが慶長19(1614)年12月4日の真田出丸における攻防戦である。この激戦の渦中に松倉重政隊が含まれる。松永久秀の娘を母とする日根野弘佐は松倉重政隊に属していて、竹束を付けようとしたときに鉄砲に当たって負傷している。

不利な状況で家康は撤退命令を出すが、容易に実行されない。ようやく井伊隊が退却し始め、前田隊・松平隊・藤堂隊も引き揚げ始める。この時に最後まで退却を拒否しようとしたのが松倉重政である。藤堂高虎が下知して引き返そうとした時、藤堂高虎の指揮下にあった松倉重政が「最初に抜け駆けして命に服さなかったにもかかわらず、今更退却命令を承けるのは矛盾している」と主張して大坂城への攻撃を続けようとしたのである。そして、家康と秀忠の二人の命を承けてようやく松倉重政は退却したという(「藩翰譜」)。藤堂高虎と松倉重政の論争を耳にした家康は「重政が高虎と争論にをよびしも、その理なきにあらず」と述べ、松倉重政の論理の正当性に理解を示している。

四ヶ月後には大坂夏の陣が始まる。家康は大和口方面軍の第一隊の大将に水野勝成を任命する。その理由として、水野勝成の右に出る勇将は徳川家の譜代の武将の中にいないからだと言って鼓舞し、更に「もし、大和口の諸将が汝の命に服さなかったら踏みつぶしてもよい」とさへ述べて水野勝成にその権限を付与して励ましている。水野勝成が二の足を踏み、家康がわざわざ水野勝成を叱咤激励したのは、「去年の冬の陣において、藤堂高虎が大和衆の大将たりといへどもその命に従わざる」者、つまり松倉重政がいたからであった。

夏の陣

松倉豊後守重政が広く史上に名を残すことになった一つが、夏の陣における彼の行動と武勲である。夏の陣の初戦を飾るのは大坂勢の大野治房による、筒井正慶が守衛する大和国郡山城襲撃と周辺の焼き討ちである。筒井正次の女(むすめ)を妻とする松倉重政は、五條の二見城から果敢に出陣して大和国の諸士を糾合しつつ、郡山城以下への襲撃に対して迎え撃とうとした。藤堂将監嘉以(後妻は松倉の女、藤堂重利は松倉右近重利の養子、寛永六(1629)年八月二十五日に嘉以の三男嘉次に松倉重政の所領二千石を与える)や奥田忠次(奥田の妹は松倉の重臣岡本新兵衛の妻)らと合流して奈良に馳せて奈良を守った。奈良には松倉らと前後して水野勝成本隊が到着する。大野治房ら大坂勢はこの水野、松倉の旗指物を見るなり「奈良をすてて郡山に引取りしかば、奈良の土人は大いに安堵」したという。松倉らは郡山~新庄~河内へと退却する大野治房ら大坂勢を追撃し首級を得、家康に献ずる。この後、松倉・奥田・藤堂らは水野勝成隊の指揮下に河内国方面へと向かう。

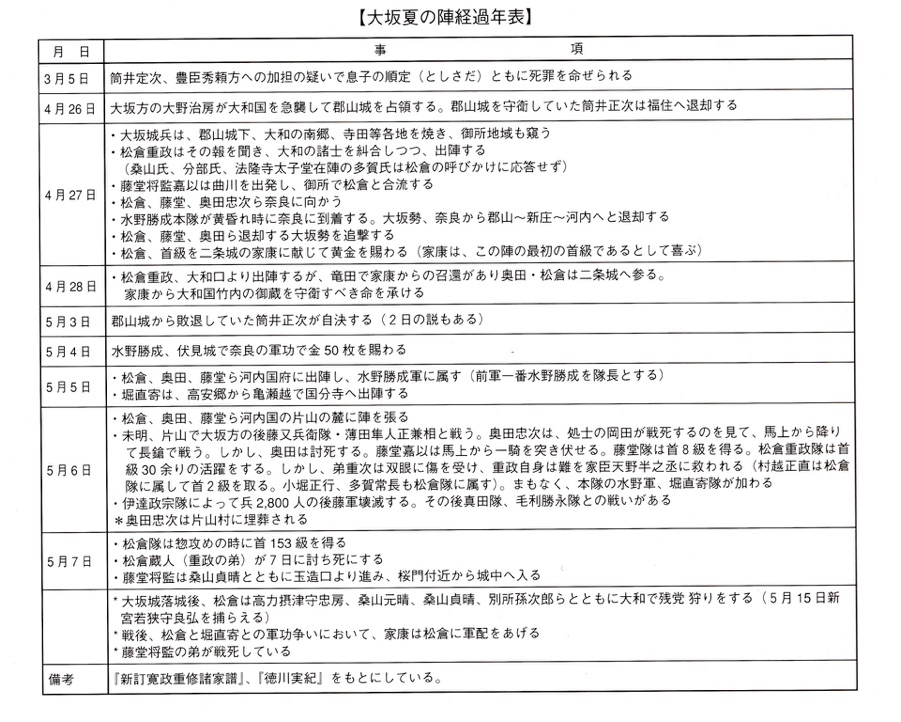

元和元(1615)年、つまり慶長20年の大坂夏の陣の経過を、松倉重政を軸に年表に纏めた。

大坂城兵の郡山襲撃に対して迅速な行動を取った大和国内の大名は、五條二見藩の松倉重政以外にはいない。また、松倉重政の呼びかけに対しても情勢を窺っていたのか、松倉重政隊に協力した武将は少ない。五條二見藩を立藩したことの意義は誠に大きかったと言うべきだろう。九度山の真田幸村が真土峠を越えて大和に侵入し、大和の元筒井定次らの家臣がこれに呼応して大和国で挙兵しておれば、大和国内は相当程度戦禍にまみれていたのではないか。

(道明寺の戦い)

夏の陣における著名な戦いの一つである道明寺の戦いで、大和勢のうち、小堀政行・村越正重・多賀常長らは松倉重政隊と共に行動し、冬の陣における日根野弘佐のような処士である中根左源太こと天野半之丞らを合わせた松倉隊は「侍七拾騎計ニテ」出陣した。(「諸国古城之図」)。松倉・奥田・藤堂ら大和国に領地を持つ大和勢の混成部隊の中心が松倉重政であったのであろう。「新訂寛政重修諸家譜」では、藤堂嘉以・奥田忠次・多賀常長らは、夏の陣で武名を挙げた松倉隊と行動を共にしたことを述べることによって自らの活躍を主張しようとしている(実際、大きな役割を果たしたのであるが)。

この戦いでは、大坂方の後藤又兵衛隊と激しい死闘が展開され、松倉重政自身も危ない中で、三十余の首級を得た。天野半之丞・山本義安らの決死の武勇、弟の重次の負傷、合戦後の堀直寄との功名争いなどで彩られる夏の陣は、松倉重政が大名として飛躍するターニングポイントを成すものである。大坂方による郡山城襲撃への対応、本格的な戦闘の最初である道明寺での死闘、いすれも松倉重政の華々しい活躍の舞台となった。

夏の陣におけるもう一つの松倉重政の重要な功績

もう一つの松倉重政の活躍について、郡山城柳沢文庫の吉田栄治郎氏は400年記念誌に寄稿して、次のような指摘をしている。

「ほとんど知られていない事実だが、大坂夏の陣の開戦直前、伊賀国上野で筒井家旧臣らによる蜂起計画があった。紀州一揆などと同類の大坂方による対徳川ゲリラ戦の一つだが、4月26日夜に藤堂高虎の居城上野城や城下に放火して挙兵するという手だてになっていた。

しかし、この企ては直前になって淀に在陣していた高虎の察知するところとなり、高虎から命じられた上野城留守居岸田遠近によって首謀者23人が捕らえられ、高虎の帰城後に長田川の河原で処刑されている。

4月26日の挙兵計画を重政がいつ、どのようにして知ったのかはわからない。しかし、高虎あるいは家康はこの計画を重政を通じて知ったと見る以外にない。ほとんどが大坂方に加わり、徳川方に参戦した者が少ない筒井家旧臣のうち、夏の陣後に大きな加増を受けたのは重政ただ一人だからである。大坂方が伊賀国を占領すれば大和国に在陣する徳川方は東西から挟み撃ちにあって大坂城攻めは危うくなるし、高虎も本拠地を失って戦うどころではなくなる。そうした危機を未然に防いだ功績は多少の武者働きなどとは比較にならないほど大きく、4万3000石は当然すぎる恩賞ということになろう。」

ちなみに、「上野城留守居の岸田遠近は大和国式上郡岸田村を本貫地とする筒井家重臣で、伊賀国にあっては伊賀郡阿保を領した。松倉家が阿保に隣接する名張郡梁瀬(名張)を領していたことから遠近と重政は旧知の間柄だったはずだし、石田三成の家老になった島左近らに対し、藤堂家に仕えた遠近は当然徳川家に近く、重政・遠近の間には親交があったと見てよいだろう」と吉田氏は指摘する。さらに、重政が二見城1万石余の城主という厚遇を家康から受けた背景について吉田氏は、慶長13(1608)年「6月、家老中坊秀祐が駿府に赴いて家中紊乱と藩主定次の奇行を訴え出たため伊賀一国を領する筒井家が改易された。家康は筒井家処分の機会を窺っていた様子があり、訴え出た秀祐は功を賞されて大和国吉野郡内に3500石を与えられたが、この時重政にも十市・高市・宇智郡内で1万石余と二見城が与えられている。

重政の1万石余は関ヶ原の戦いの功に報いてとされるが、それは建前であって、実際は秀祐と同じく筒井家改易に働いた褒賞と見る以外にない。」と指摘する。改易時の活躍及び関ヶ原での活躍の褒賞とみれば、家康の厚遇(1万石余と二見城を与えたこと)は納得できよう。一方、夏の陣後の重政に対する家康の3万3000石の加増について、吉田氏は「この戦いに関するすべての記録は重政を武者働きだったと描いている。60万石余の豊臣家の領地しか手に入らなかった大坂夏の陣の恩賞として、武者働きをしただけの重政に4万3000石もの領地が与えられた理由がわからない。」と疑問を提示し、その理由に、先ほど述べた夏の陣前の上野における挙兵計画の発覚にかかわった重政の役割の大きさを考えれば、納得がいくと述べている。

松倉重政の夏の陣での活躍は、決して戦いだけでなくもう一つ重要な役割を果たしたことでもあると言える。

(以上「新町と松倉豊後守重政400年記念誌」より)